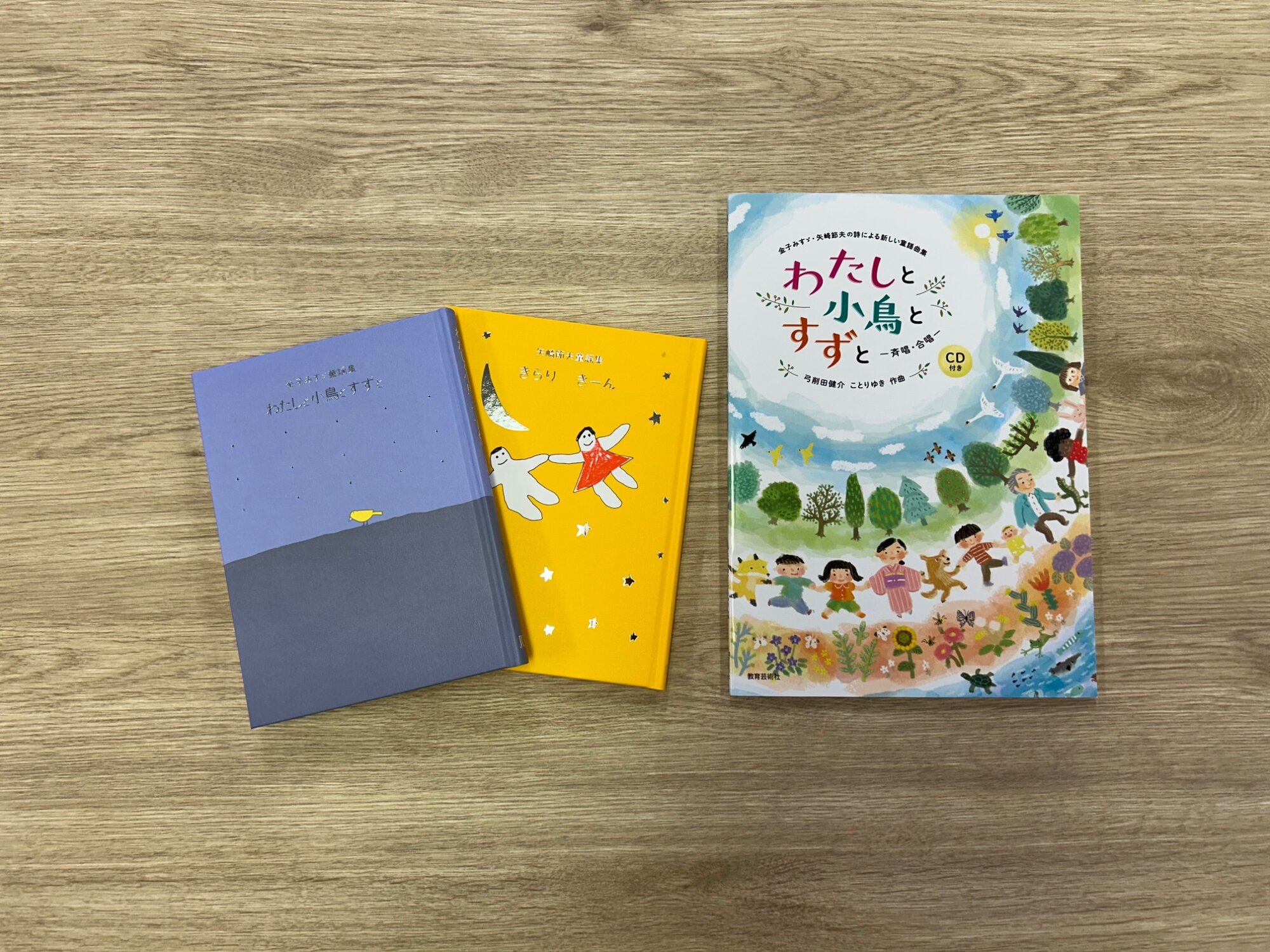

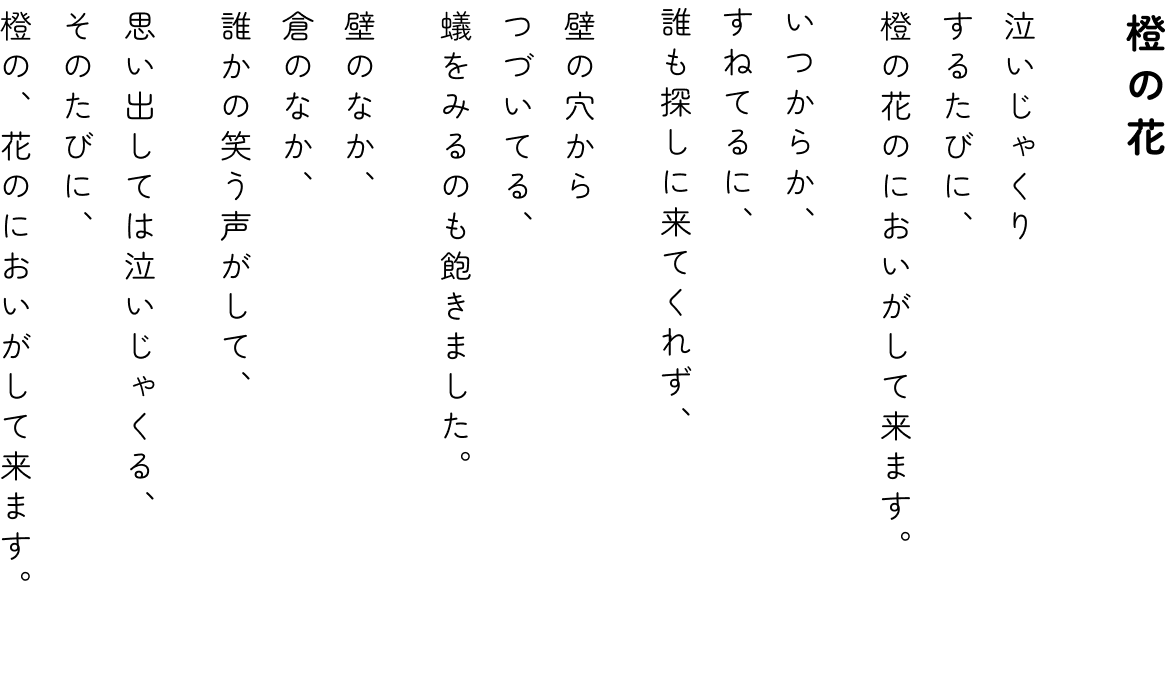

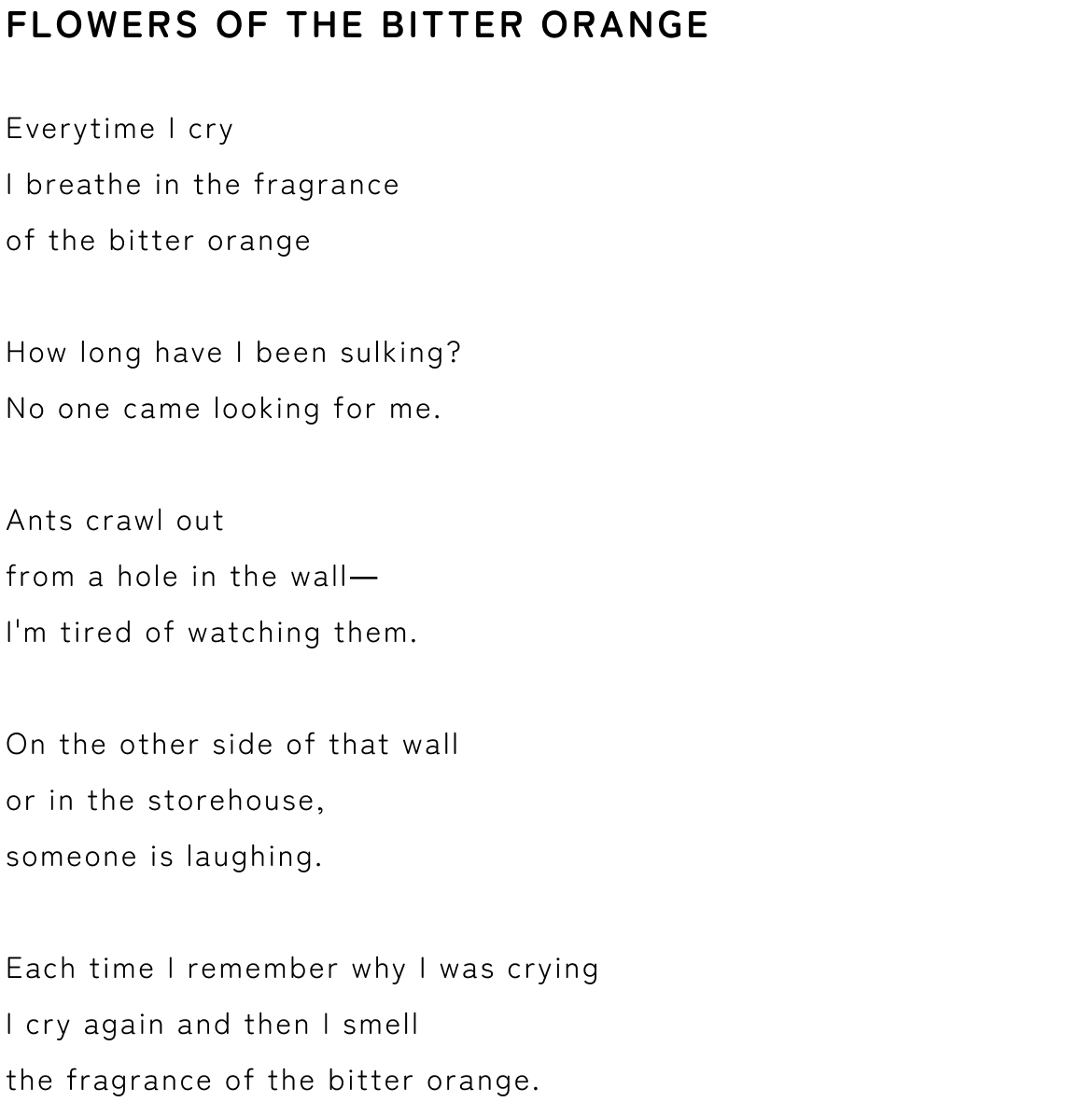

金子みすゞ 今月の詩

毎月、詩を一編ご紹介いたします

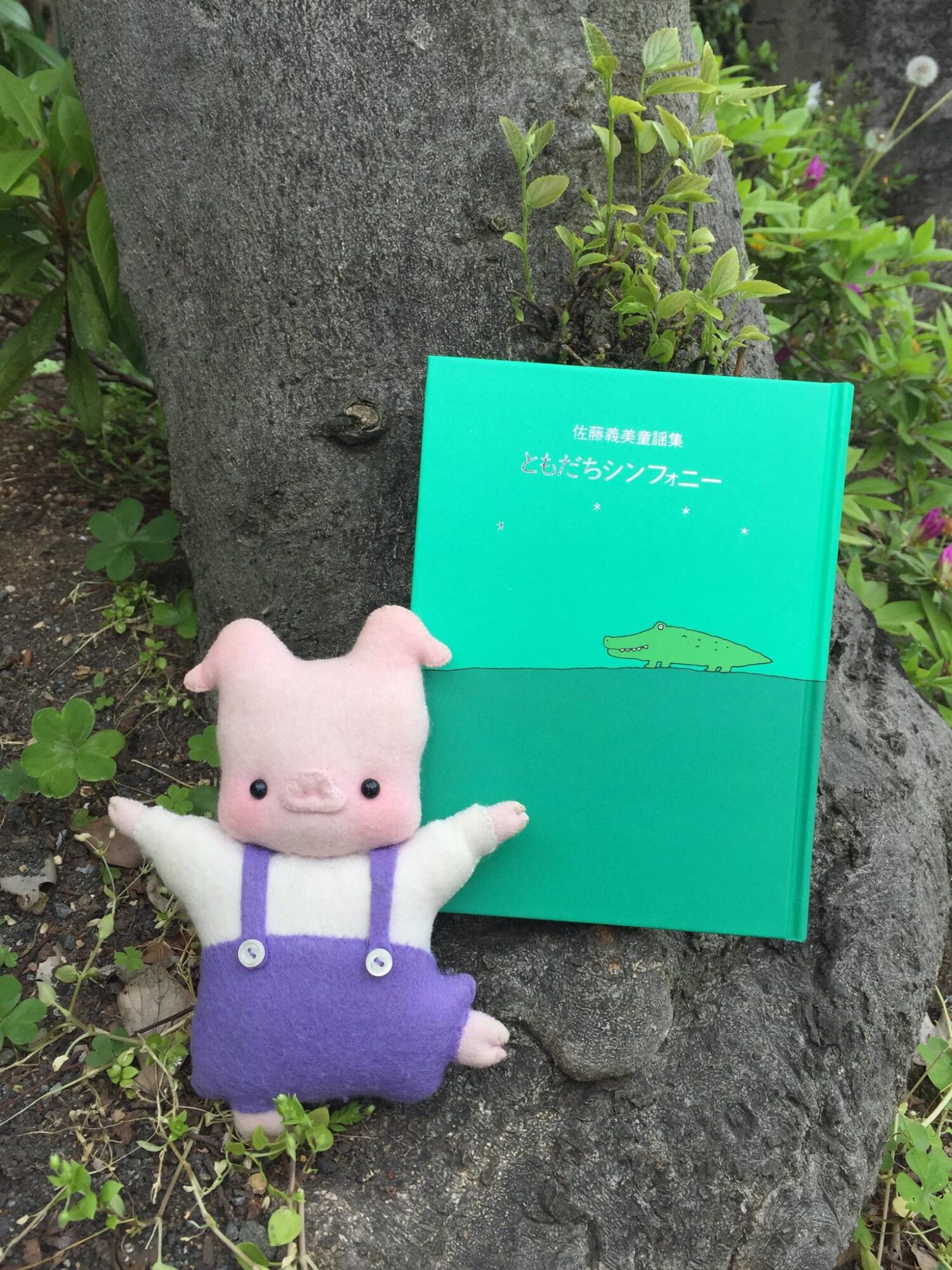

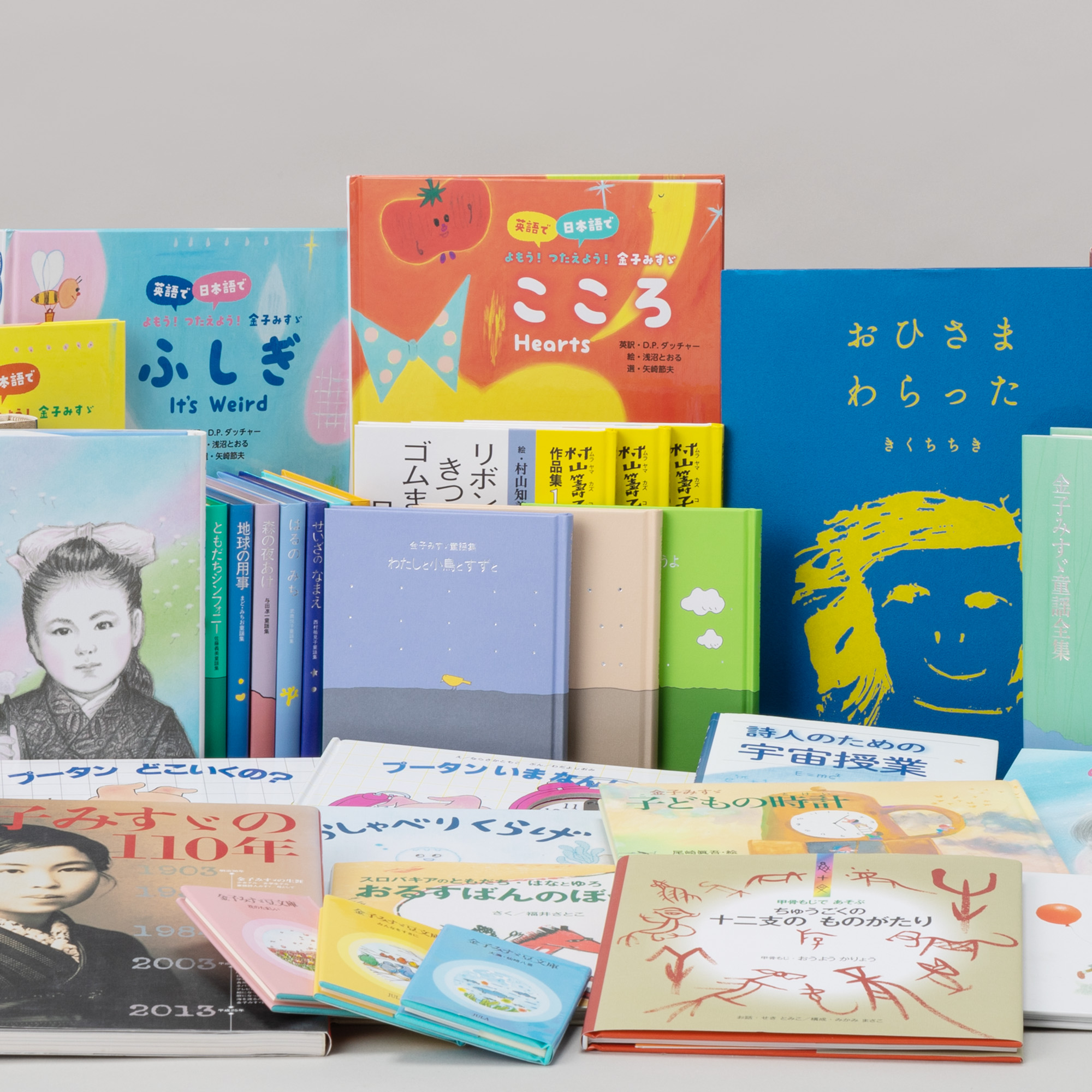

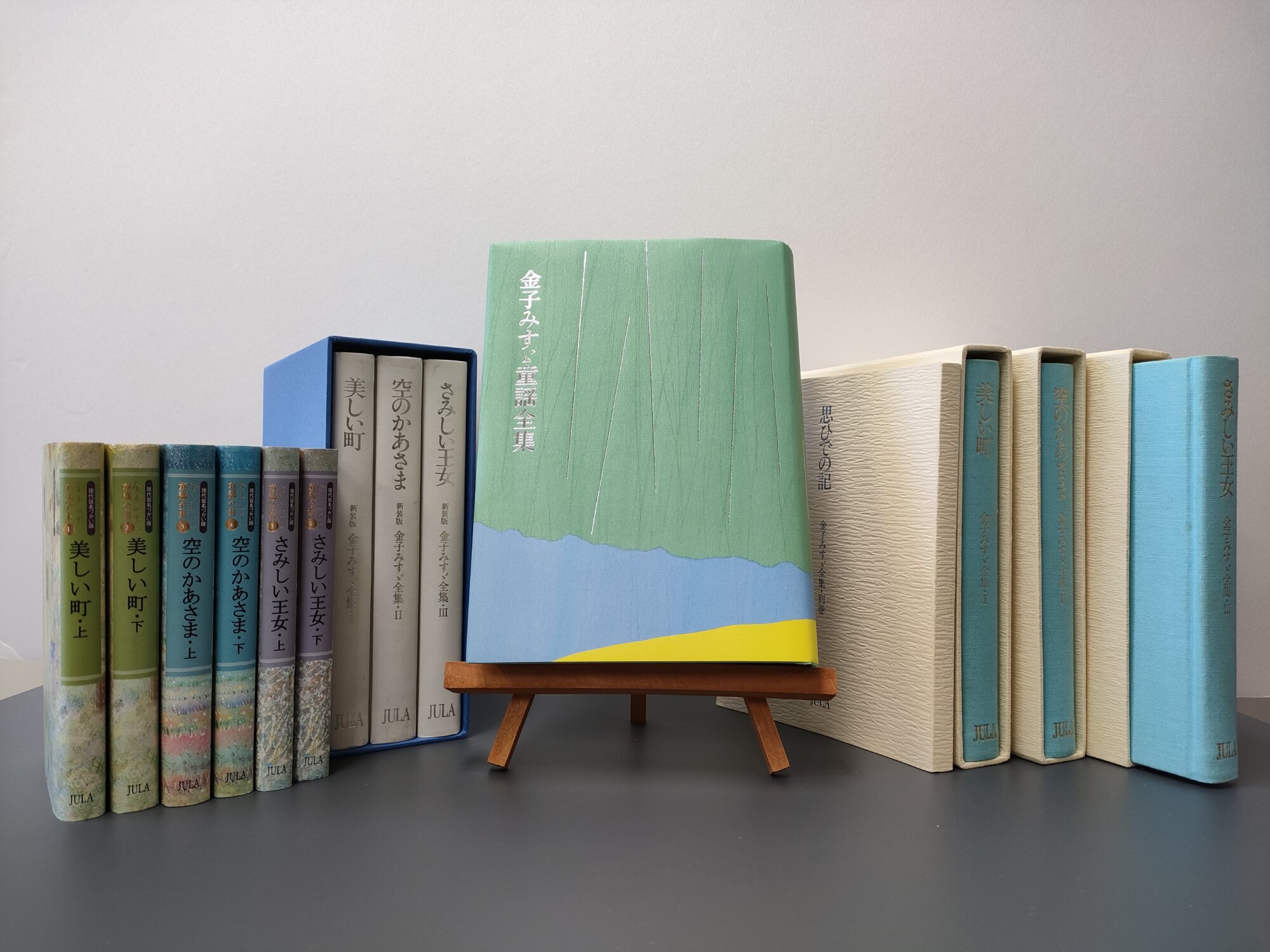

『金子みすゞ童謡全集』(JULA出版局)より

Translations by Sally Ito & Michiko Tsuboi / JULA

展示 イベント メディア協力

-

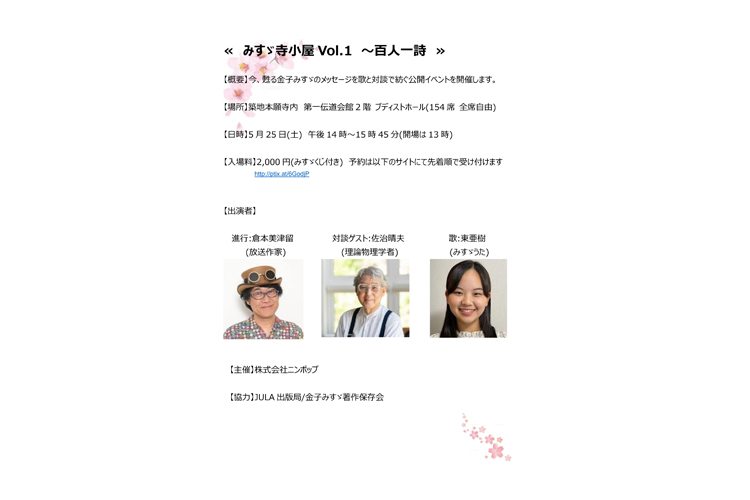

2024年5月25日(土)14時開演

築地本願寺ブディストホール

みすゞ寺子屋Vol.1 ~百人一詩

-

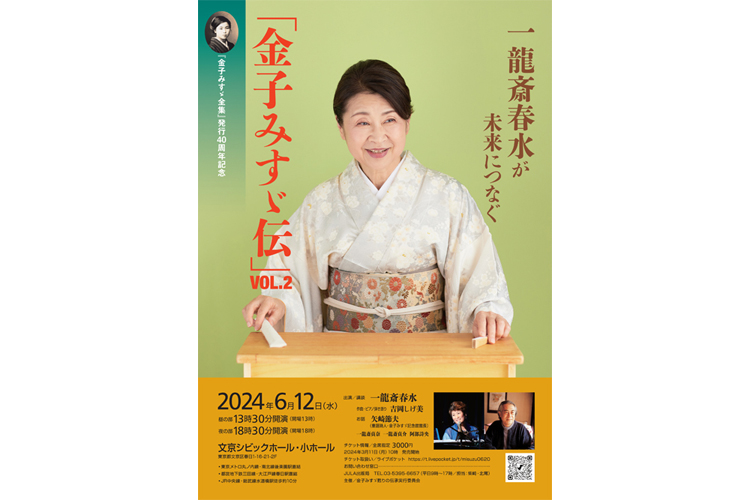

2024年6月12日(水) 昼の部 13時30分開演 / 夜の部 18時30分開演

文京シビックホール・小ホール

一龍斎春水が未来につなぐ「金子みすゞ伝」VOL.2

-

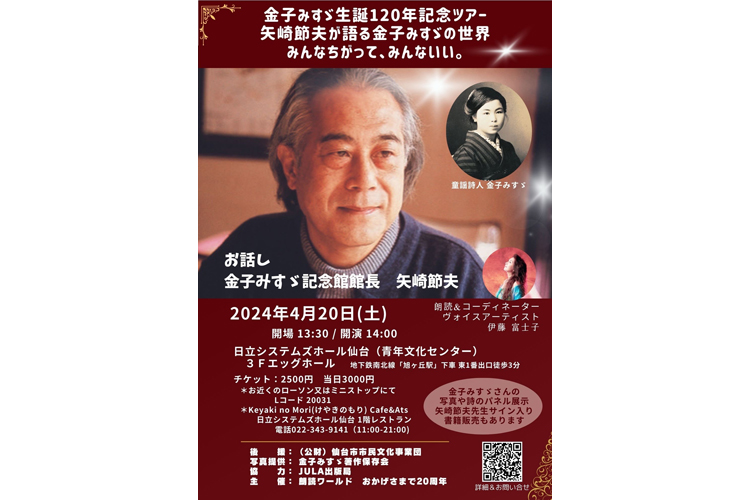

2024年4月20日(土)14時開演

日立システムズホール仙台(仙台市青年文化センター)3Fエッグホール

金子みすゞ生誕120年記念ツアー 矢崎節夫が語る金子みすゞの世界 みんなちがって、みんないい。

-

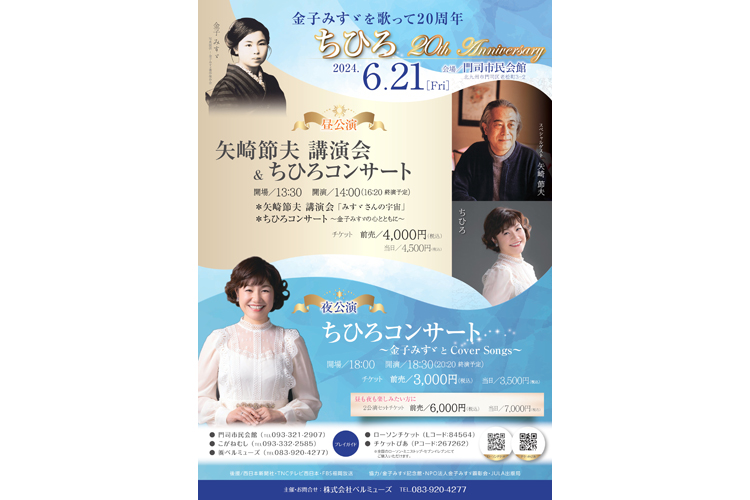

2024年6月21日(金) 昼公演 14時開演 / 夜公演 18時30分開演

門司市民会館

ちひろ 20th Anniversary ~金子みすゞを歌って20周年~

-

(終了)エフエム山口・TOKYO FM共同制作 金子みすゞ詩作100年記念特別番組「見えぬけれども あるんだよ」

-

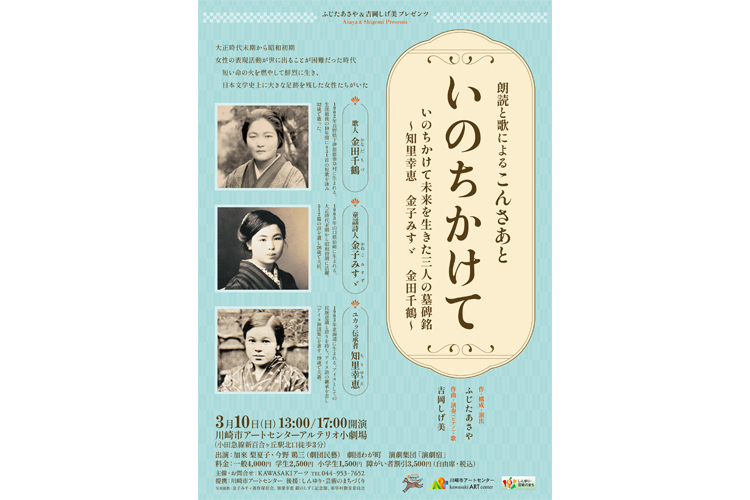

2024年3月10日(日)第一公演 13時開演/第二公演 17時開演

川崎市アートセンター アルテリオ小劇場

(終了)朗読と歌によるこんさあと「いのちかけて」~知里幸恵、金子みすゞ、金田千鶴~

-

2024年2月3日(土)14時開演

山口県立劇場ルネッサながと・劇場(文化ホール)

(終了)萩山口信用金庫PRESENTS「金子みすゞ生誕120年 ちひろコンサート 明るいほうへ」

-

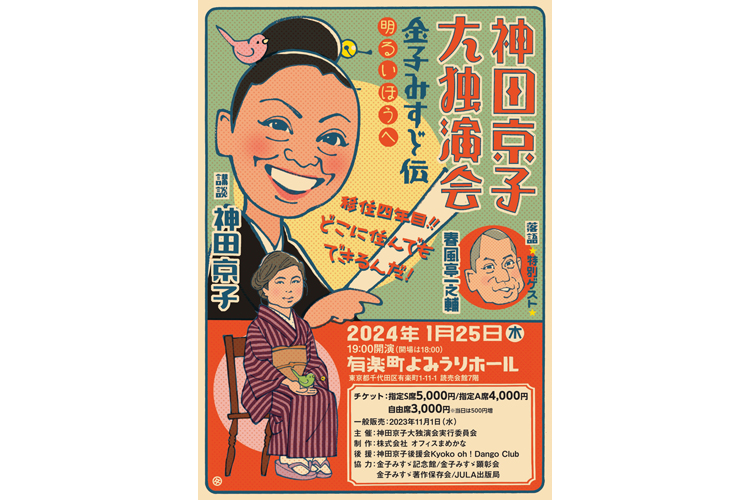

2024年1月25日(木)19時開演

有楽町よみうりホール

(終了)神田京子大独演会 ~金子みすゞ伝 明るいほうへ~

写真提供:金子みすゞ著作保存会

金子みすゞ

だれにでもわかるやさしい言葉で、

今の私たちのこころにもひびく童謡を書いた金子みすゞ。

山口県に生まれ、20歳から作品を発表。

「若き童謡詩人の巨星」と期待されましたが、

26歳の若さで亡くなりました。

いちどは忘れられかけたみすゞですが、

今ではふるさとに記念館ができ、

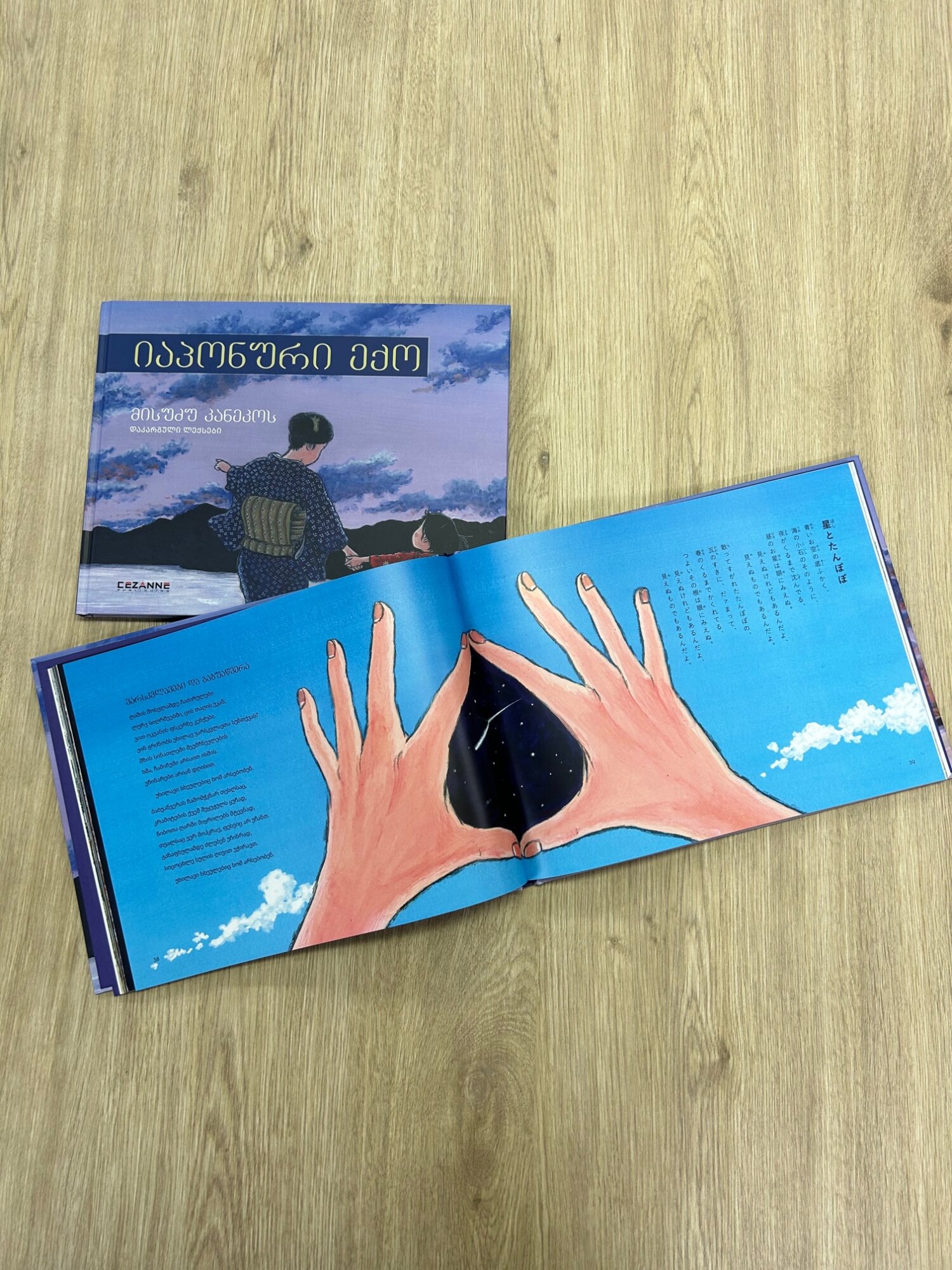

14の言語に翻訳されるなど、

その魅力はどんどん広がっています。